作成日:2022/10/28

更新日:2026/02/03

目次

- ・ナースコールは介護現場で必須!その理由を解説

- ・介護施設におけるナースコールの設置義務・基準

- ・特別養護老人ホーム

- ・指定介護老人福祉施設

- ・介護老人保健施設

- ・軽費老人ホーム

- ・有料老人ホーム

- ・進化するナースコールシステム

- ・ナースコールシステムの世代とは?

- ・メーカー選択の3つのポイント

- ・ポイント➀:建物での回線の設置工事は可能か

- ・ポイント②:導入している見守り機器やカルテとデータ連携したいか

- ・ポイント③:ご利用者様・職員にとって使いやすいか

- ・便利なメーカー比較表のダウンロードはこちらから

- ・設置基準を守らないと基準違反になる?

- ・よくあるご質問

- ・1.ナースコールシステムとは何ですか?

- ・2.ナースコールシステムを使用する利点は何ですか?

- ・3.ナースコールシステムにはどのような種類がありますか?

- ・4.ナースコールシステムはどのように設置されますか?

- ・5.ナースコールシステムはどのような場所で使用されますか?

- ・6.ナースコールシステムを導入するにはどのような費用がかかりますか?

- ・7.ナースコールシステムを導入するメリットは、どのような職場においても存在するのでしょうか?

- ・8.ナースコールシステムの選び方にはどのようなポイントがありますか?

- ・9.ナースコールシステムのメンテナンスにはどのようなことに注意すべきですか?

- ・10.ナースコールシステムが必要な介護施設の例を教えてください。

- ・まとめ

ナースコールシステムの選定にお悩みではありませんか?

医療施設・福祉施設においてはナースコールシステムは必要不可欠ですが、導入費用が高額である一方、比較や検討の進め方がよく分からないという声を多くいただきます。

各社の努力により、営業の丁寧さやアフターサービスでは選定がし切れなくなっているナースコールシステムですが、一度導入をすると10年間は利用する設備なので、より良いシステムを選定したい福祉施設さまも多いのではないでしょうか。

そこで今回は、ナースコールシステムの種類をご紹介してから、選定のポイントと主要メーカーのご紹介をしていきます。

■特許取得の離床予測を活用!テクノロジーで介護を変える見守りシステム

ナースコールは介護現場で必須!その理由を解説

ナースコールは介護現場で必須なアイテムです。その理由は大きく2つあります。

● 法律で設置が義務付けられているため

● 利用者の安全・安心を確保するため

介護施設の利用者は、病気や怪我、後遺症などがあり、介護を必要としています。

そのため、急な体調不良や移動、排泄時などにナースコールが必要不可欠となっています。

居室や浴室、トイレなどにナースコールがあれば、スタッフが近くにいなくても、ボタンを押すだけで気軽に介助を要求できます。

また、ナースコールは離床センサーとも連動できるため、利用者の転倒や転落を未然に防ぐことができる可能性があります。

リスク対策のためにも、ナースコールを積極的に導入しましょう。

介護施設におけるナースコールの設置義務・基準

続いて、介護施設におけるナースコールの設置義務・基準について解説します。

特別養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、軽費老人ホーム、有料老人ホームに分けてその概要を見ていきましょう。

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームにおけるナースコールの設置基準は、以下の通りです。

● 居室:ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

● 便所:ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。

引用:特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第十一条四項

「ブザー」というのは「ナースコール」をはじめとした利用者がスタッフを呼び出せるツールのことです。「呼出用ベル」や「スマートフォン」でも法律上は問題ありません。

より一層、利用者の状態を詳しく把握するためには、離床センサーと連動でき、呼出歴を記録できるナースコールを導入するのがおすすめです。

指定介護老人福祉施設

指定介護老人福祉施設におけるナースコールの設置基準は、以下の通りです。

● 居室:ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

● 便所:ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。

引用:指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第三条一項

指定介護老人福祉施設も特別養護老人ホーム同様に、居室とトイレにナースコールをはじめとした「ブザー」を設置する必要があります。

介護老人保健施設

介護老人保健施設におけるナースコールの設置基準は、以下の通りです。

● 療養室:ナース・コールを設けること。

● 便所:ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

引用:介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第三条二項

介護老人保健施設の基準には、「ブザー」ではなく「ナースコール」と明確に記されています。

そのため、介護老人保健施設の療養室には、「呼出用ベル」や「スマートフォン」ではなく「ナースコール」を設置しましょう。

軽費老人ホーム

軽費老人ホームにおけるナースコールの設置基準は、以下の通りです。

● 居室:緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。

● 引用:軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成二十年厚生労働省令第百七号)第三十六条4項

軽費老人ホームの居室には、ナースコールなどのブザーの設置が義務付けられています。

トイレや浴室、その他の共有スペースについては、利用者の状況などを考慮してナースコールを設置しましょう。

有料老人ホーム

有料老人ホームにおけるナースコールの設置基準は、以下の通りです。

● 緊急通報装置を設置する等により、入居者の急病等緊急時の対応を図ること。

● 要介護者等が使用する便所は、居室内又は居室のある階ごとに居室に近接して設置することとし、緊急通報装置等を備えるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

引用:有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(平成14年7月18日付け老発第0718003号、最終改正・令和3年4月1日付け老発0401第14号)

有料老人ホームの基準には、「ブザー」ではなく「緊急通報装置等」と記載されているのが特徴です。

呼び方は異なりますが、「緊急通報装置等」も「ナースコール」などのスタッフへ通知される呼出ツールを意味しています。

進化するナースコールシステム

日本の福祉施設・介護施設の新築ラッシュは2010年ころでした。当時は現在ほどwifiの設置が当たり前ではなく、スマートフォンやタブレットの普及も限定的。当時のナースコールシステムといえば、専用の筐体を設置し、場合によってはサーバーなどの高価な機材も購入して買い切り方で設置するものでした。

しかし、この10年でナースコールシステムを取り巻く環境は大きく変化し、その在り方も大きな変化をしています。

ナースコールシステムの世代とは?

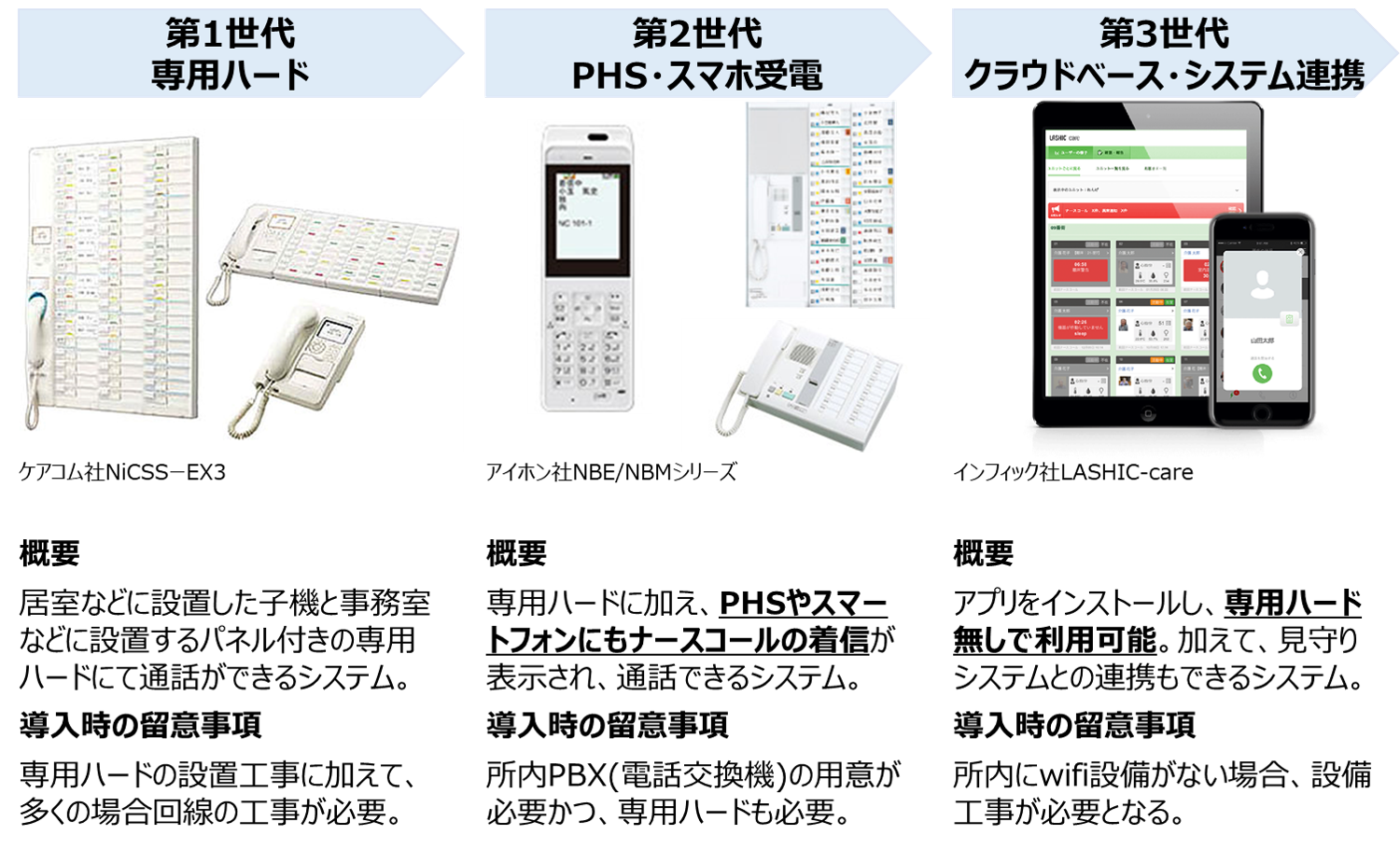

ナースコールシステムの世代は、大きく3つの世代に分かれます。

第一世代:専用ハード設置型

2010年以前のナースコールシステムは、ナースステーションや事務室に大型の操作盤があり、入居者様・ご利用者様の部屋に子機が設置されているものでした。

現在でも大規模な医療施設や福祉施設でも見かけることの多いモデルです。

パネル付きの受電盤設置が必要になるため、職員の待機場所に一定の広さがないと設置が難しい他、所内に専用の回線を必要とすることが多く、大規模な回線工事が必要となる場合が多いです。

一方で、回線や交換機が所内で完結するため、所外のシステム障害などの影響を受けにくく比較的安定性があると言われています。

第二世代:PHS・スマホ受電併用

次に携帯電話やスマートフォンの職場利用が一般化してきた段階で登場したのが、所内内線(PBX)やインターネット回線(クラウドPBX)を介すことでPHSやスマートフォンで呼び出し応答可能なナースコールシステムです。

簡単な情報であれば利用者様・入所者様のカルテ情報を表示することができるものも登場しました。

第一世代のメーカーが追加機能として販売するケースが多く、その場合は所内PBX(電話交換機)の設置と受電設備の設置が必要となり工事を必要とします。

また、メーカーによってはPHSがメーカー指定のものでしか動作しないモデルもあり、コスト高になっていないか注意が必要です。

第三世代:クラウドベース・システム連携型

そしてスマートフォンが普及しきり、かつクラウドサービス(サーバーをサービス提供業者が保有したままインターネットを介して提供するサービス)が一般化するなかで出てきたのが第三世代のクラウドベース・システム連携型です。

スマートフォンやタブレットへアプリをダウンロードしてwifi環境があれば、専用の筐体の設置や回線工事不要で利用ができます。

また、多くの場合、居室内のセンサーや利用者様・入所者様のカルテとシステム連携されており、ナースコールを受ける際に直近の健康状況や、リアルタイムの脈拍などを確認しながらの通話ができます。

所内にwifi設備がない場合は設置工事が必要となりますが、回線工事などよりは軽微な工事となります。また、見守りシステムなどとの連携がない場合は、十分な良さは感じにくい場合があります。

■特許取得の離床予測を活用!テクノロジーで介護を変える見守りシステム

メーカー選択の3つのポイント

それでは、どのような観点でメーカーを選択すべきでしょうか。

コストは相見積もりをすると一定下げることができるし、営業担当の人柄で決めるわけにもいかないとなると決め手に欠けている方も多いのでは。先ほどのナースコールシステムの3世代を基準に考えていくと、後悔しないメーカー選択が可能です。

ポイント➀:建物での回線の設置工事は可能か

福祉施設・介護施設の立地や入所状況によっては、大きな工事ができなかったり工事時間に制限があるケースが多いです。まずは、導入に際して回線設置工事が可能か否かの確認をしましょう。

回線の設置工事が難しい場合、現実的に選択できるメーカーは第三世代が中心となります。

有名メーカーでの提供が少ないため、メーカーに介護の知見があるかなどで信頼できる先を見つけていくことが推奨されます。

また、設置工事の規模が大きいほど導入時費用が大きくなりがちです。

工事費を含む見積を受領して想定していた予算を超過している場合は、第三世代のメーカーからも相見積もりを取ることで、思いがけないコストダウンができる可能性もあります。

ポイント②:導入している見守り機器やカルテとデータ連携したいか

すでに施設内で見守りセンサーやドアセンサーを導入していたり、カルテシステムをご利用の場合は、そういった機器などとナースコールシステムとでデータ連携をしたいかどうかを考えましょう。

メーカーによってはデータ連携できるシステムが限定されている可能性があるほか、ナースコールの応対時に必要なデータが確実に表示されるか否かの確認が必要です。

システム連携をしたい場合は第三世代のナースコールでの検討が必要になりますが、そこにこだわらない場合は選択肢が広がります。

一方で、呼び出し履歴や対応内容をシステム上に自動で保存できることや、センサーとの組み合わせにより部屋の訪問が必須ではなくなるなど、システム連携による業務効率化には目を見張るものがあります。

ナースコールシステムの入れ替えを機に見守りシステムの導入など検討してもよいかもしれません。

ポイント③:ご利用者様・職員にとって使いやすいか

最後は、見落とされがちな使いやすさに関するポイントです。

ナースコールシステムは機能や価格の比較で選定を進めがちですが、一度導入すると10年は使うシステムになるため使い勝手の確認は必須です。

メーカーによっては数台を無料お試しさせてくれる場合があります。

そういった機会を活用しながら、利用者様・入所者様の使い勝手を実際に確かめたり、職員側での管理のしやすさや見落とリスクがないか等しっかりと検討した後に選定することをオススメします。

使いづらいナースコールシステムを選択してしまうと、業務効率が数年にわたって落ちてしまうことや利用者様・入所者様がナースコールの利用を忌避して、重大なリスクを見落としてしまう恐れがあります。

こうしたリスクを避けるためにも、ナースコールシステムは無料お試し期間を設けているメーカーのものを選択したほうが良いでしょう。

便利なメーカー比較表のダウンロードはこちらから

弊社が無料でお配りしている資料版「ナースコールシステムの選び方」では、主要メーカー様の比較表を収録。これからナースコールの更改を検討されている方に便利な内容となっております。

比較表ダウンロードはこちらから。

ぜひ参考いただき、施設に最適なナースコールシステムを選びましょう。

設置基準を守らないと基準違反になる?

ナースコールの設置基準を守らなかった場合は、基準違反となります。

ナースコールを基準通りにしないと、「高齢者虐待防止法」に違反していると見なされるため注意しましょう。

高齢者虐待防止法で、「虐待」としている行為は以下の5つです。

一覧で見てみましょう。

1. 身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

2. 介護・世話の放棄・放任:高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

3. 心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える 言動を行うこと。

4. 性的虐待 :高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。

5. 経済的虐待:高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

また、「介護・世話の放棄・放任」に関しては、以下のような詳しい内容が定められています。

1. 必要とされる介護や世話を怠り、高齢者の生活環境・身体や精神状態を悪化させる行為

2. 高齢者の状態に応じた治療や介護を怠ったり、医学的診断を無視した行為

3.必要な用具の使用を限定し、高齢者の要望や行動を制限させる行為

4. 高齢者の権利を無視した行為又はその行為の放置

5. その他職務上の義務を著しく怠ること

引用:市町村・都道府県における 高齢者虐待への対応と養護者支援について(平成30年3月改訂)1.2「高齢者虐待」の捉え方

ナースコールを基準通りに設置しない行為は、上記2つ目の「高齢者の状態に応じた治療や介護を怠ったり、医学的診断を無視した行為」に該当します。

たとえナースコールを設置していたとしても、ナースコールが利用者の手に届かない場所にある場合は意味がありません。

また、ナースコールは導入しているものの、電源に接続していない場合も「高齢者虐待防止法」違反となります。

これも「虐待」と見なされるため、ナースコールの設置場所には気をつけてください。

よくあるご質問

1.ナースコールシステムとは何ですか?

病院のベッドなどに設置される、病院スタッフと連絡をとるための装置です。

高齢者が入居する介護施設でも、スタッフとの連絡用に設置するケースが多くみられます。

2.ナースコールシステムを使用する利点は何ですか?

ベッドや居室の近くにスタッフがいない場合も連絡をとることができるため、特に体調に異変を感じたときなどの緊急時に役立ちます。

3.ナースコールシステムにはどのような種類がありますか?

通信回線とコール受信機種類によって、以下の3つに分類することができます。

・専用の回線を設け、大型の受電盤でコールを受けるタイプ(第一世代)

・電話交換機を設置し、PHSやスマートフォンでコールを受けるタイプ(第二世代)

・インターネット通信を利用し、スマートフォンでコールを受けるタイプ(第三世代)

4.ナースコールシステムはどのように設置されますか?

先ほど紹介した世代ごとに、設置の方法は異なります。

・第一世代の場合、専用回線を設けるため、大規模な工事を伴うこととなります。

・第二世代の場合、機器本体の設置のほか、電話交換機の設置が必要となります。

また、コールの受信用の端末として専用のPHSの購入が必要な場合があります。

・第三世代の場合は、Wi-Fi等の無線ネットワーク環境下であれば、特別な工事を要さずに設置が可能です。

5.ナースコールシステムはどのような場所で使用されますか?

病院や介護施設のベッドのほか、トイレでも利用されています。

6.ナースコールシステムを導入するにはどのような費用がかかりますか?

機器本体の購入/レンタルの費用のほか、

・回線工事等が必要な場合は工事費

・コールの受信機器として専用の端末が必要な場合は端末の購入/レンタル費用

・機器の保守やメンテナンスのための費用

等が必要になります。

7.ナースコールシステムを導入するメリットは、どのような職場においても存在するのでしょうか?

病院や介護施設など要配慮者が利用する施設であれば導入は必須と言っても過言ではありません。

他にも、要配慮者の利用を想定した多目的トイレなどには導入のメリットがあります。

8.ナースコールシステムの選び方にはどのようなポイントがありますか?

以下のような点を意識しながら選定することをおすすめします。

・建物での回線の設置工事は可能か

・利用者やスタッフにとって使いやすいか

・導入している見守り機器やカルテとデータの連携が可能か

・保守やメンテナンス体制に不安はないか

9.ナースコールシステムのメンテナンスにはどのようなことに注意すべきですか?

特に病院や介護施設などでは施設単位で使用する設備となるため、頻繁な買い替えの可能性は低く、導入したナースコールシステムは長く使い続けることになります。

機器の長期使用に当たってはメンテナンスは欠かせない要素ですが、導入施設側では解決できず、メーカーに対応をお願いすることもしばしばあります。

導入や買い替えに当たっては、メーカー側の保守・メンテナンスの体制を確認しておく必要があります。

10.ナースコールシステムが必要な介護施設の例を教えてください。

要配慮者が利用するため、区分に関わらず、全ての介護施設に導入のメリットがあると言えます。

まとめ

ナースコールは、法律で設置が求められており、利用者の安全・安心を確保するのに役立ちます。

ナースコールを設置する場合は「建物での回線の設置工事は可能か」「導入している見守り機器やカルテとデータ連携したいか」「ご利用者様・職員にとって使いやすいか」という観点でナースコールのメーカーを選びましょう。

また、弊社の営業担当によるサポートも可能でございますので、お気軽にお問い合わせください。